民国十年(1921),圣母圣心会总会长吕登岸(Joseph Rutten,1898-1950)来华巡视本会教务期间邀请该会所有在华宗座代牧在西湾子召开会议,经会上讨论,大同的地理位置以及建立修院的需要成为建立大同监牧区并归属于圣母圣心会管理的两个直接原因;而会议决定在大同建立总修院的其中一个原因则是由于当地的国籍神职人员整体素质落后于中国其他地区而亟需提高且为了更多地培养国籍神职人员的需要,[1]这一地区范围包括了即将成立的大同监牧区和已有的热河、西湾子、绥远、宁夏四个代牧区,汤永望(Constantin Daems,1872-1934)被选为总修院院长。

图10-1 吕登岸

图10-2 汤永望

一、两种错误说法

在涉及到大同神学院建立的问题上,笔者已知两种明显错误的说法,一是创立修院的参与者,二是创立修院的倡导者。

关于建立修院的参与者问题,有些资料提出当时大同神学院是由大同、热河、西湾子、绥远、宁夏、集宁、赤峰六个监牧区或代牧区共同建立并吸纳当地的神学生,这种说法有两个错误,第一,是大同监牧区的成立脱胎于创立大同神学院的需要,而非大同监牧区参与了大同神学院的创立;第二,当时的集宁属于西湾子代牧区、赤峰属于热河代牧区,集宁在民国十八年(1929)独立成为国籍代牧区,赤峰在民国二十一年(1932)独立成为国籍代牧区,所以既使当时集宁和赤峰当地的圣母圣心会士也参与了大同神学院的创办工作,但从时间来说,集宁和赤峰代牧区则并未参与。

图10-3 刚恒毅

关于创立大同神学院的倡导者问题,也有说法提出,作为首任宗座驻华代表以及在中国实行教会本地化的先驱,刚恒毅(Celso Benigno Luigi Cardinal Costantini,1876-1958)在入华后发起了在全中国范围建设四座天主教总修院的提议,其中大同总修院是第一座。[2]然而在笔者看来这说法也是明显有误,因为按照现有资料显示,大同总修院的建设是在民国十年(1921)的西湾子主教会议上敲定,十一年(1922)4月初动工,而刚恒毅的入华是在那一年的12月29日。那一年的8月12日,教宗比约十一世任命刚恒毅为首任宗座驻华代表并领总主教衔,11月8日抵达香港之后公开了身份,而在此之前他的行程是保密的,又如何能够在入华之前就敲定了大同神学院作为国内四座天主教总修院的规划。

二、总修院的建立和分立

图10-4 和羹柏

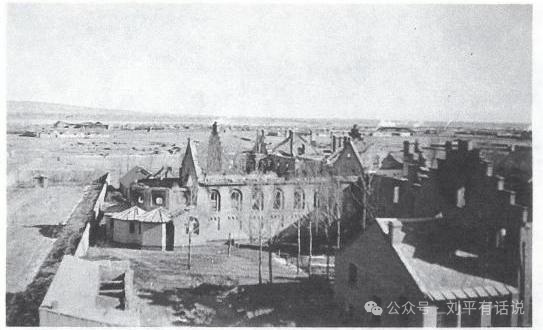

大同总修院主体由圣母圣心会士和羹柏(Alfons de Moerloose,1858-1932)设计、汤永望负责筹建,大同著名的古代建筑工匠巩有贵(1899-1962)率领巩氏古建筑工程队承包了此项工程并签订承包合同。民国十一年(1922)4 月初,在大同城北约五里的卧虎湾附近、火车站之西破土动工,占地118 亩,耗资20 万银元,时间为两年竣工,主要建筑北面的H 字形的三层洋楼一栋供学院办公之用,罗马西式二层洋楼二栋供教授办公、住宿之用,欧洲西式四层洋楼三栋供修士上课、住宿之用。还兴建了圣堂、图书馆、餐厅、浴室、游艺室、招待所、学院俱乐部、钢琴楼等。安装了自来水管供学生师生用水。从荷兰购买了五台发电机(银币1 万元)建起了小型发电站为学院供电。建起了学院休歇公园。十三年(1924)4 月顺利竣工,由罗马宗座建筑工程部、教育部等机构人员来华验收合格,巩有贵古建筑工程队受到赞扬及嘉奖,其人被授予罗马梵蒂冈教廷天主教总会颁发的建筑工程优秀勋章一枚。学院设备完善、条件甚好,其规模建筑、设置设施在当时的华北数一数二,一切现代化的教学住房及生活享受无不具备,六座洋楼四周均为花木、蔬菜,白杨高耸,景致幽雅,还组建了中外管弦乐队在弥撒时演奏。

图10-5 大同总修院全景

根据现有资料显示,民国十三年(1924)7 月,总修院正式招生,[3]9 月开学,汤永望为首任院长。然而在本书修订时最新找到照片一张,为民国十二年(1923)10 月24 日的首批修生集体合影,由此可知总修院是在工程尚未全部竣工之前便已开始招收学生,时间提前一年。

图10-6 大同总修院首批修生集体合影

总修院设哲学班、神学班。哲学班学制三年,讲授逻辑学、宇宙学、物理学、心理学、形而上学、神意学、伦理学等课程。神学班学制四年,讲授教会法典、教会史、《圣经》学、伦理学、教义教规等课程。课程的讲授和考试答卷一律使用教会语言——拉丁文。民国十九年(1930)以后,修士增到一百多人,学院容纳不下,便决定在归绥(今呼和浩特)另建哲学院,于是巩有贵古建筑工程队应邀在民国二十四年(1935)到归绥旧城水磨街破土动工,次年(1936)秋建成,花建筑费5 万银元。哲学班迁到归绥,称为哲学院。神学班留在大同,称为神学院。自此后,大同总修院也常被称为大同神学院并且其名称经常混用。是年神学院修士60 人左右,教授7 人(其中比利时人6 人,中国人1 人),年支经费1.5 万银元。修士生活费每人每天银元2 元,高于在教区传教神父的生活标准。三、刚恒毅的本地化改革

民国十三年(1924)5月15日,第一届中国教务会议在上海开幕。会后,刚恒毅开始在全国范围内开始其教会本地化改革,尤其是在中国文化和中国艺术方面,艺术方面有两个侧重点,一个是美术艺术的中国化,以辅仁大学美术专科班为代表,日后在引入陈缘督(1902-1967)之后成长为美术系,引领了圣像画中国化的时代风潮;另一个则是在建筑方面,邀请了本笃会艺术家葛斯尼神父(Adalbert Gresnigt)来华,作为教会建筑宫殿化的代表人物而系统地研究了中国的建筑并提出相关理论且付诸于实践。[4]

四、隐性的拒绝与对抗

在历史上,从全盘西化的时代开始,传教士开始在建筑艺术方面尝试中西异质文化元素的共举,于是在中西建筑风格迥异的情况之下出现了一种全新的中西合璧的建筑形式,它在外观上大多采用了中国传统的建筑样式、建筑装饰以及建筑材料,而在整体的格局方面则仍是西方惯用的十字形教堂建筑布局,即在满足了礼仪空间要求的基础之上又在平面布局上回归了西方教堂建筑的样式要求。从清朝末年到民国年间,这样传统复兴式的教堂建筑在数十年的时间段内陆续拔地而起,这有利于弥合教会与社会之间的裂痕,是教案多发之后的一种反思与改变的结果;同时这样的改变是刚恒毅所支持的,在他的努力下,这种尝试开始从杂乱无章而逐渐系统化,为教会建筑的本地化做出了重要贡献,然而与此同时由于没有更多相关建筑理论的支撑,葛斯尼中西合璧的教堂建筑理念只是一家之言,部分位于北方的相对保守的传教士们隐性地拒绝了相关的中式建筑的理论并提出了自己的理论,[5]这部分传教士就包括了圣母圣心会士、建筑师和羹柏。

在第一届中国教务会议上正式启动“本地化”的新政策一年后,和羹柏仍然继续推崇其毫无中国元素的西方建筑形式。民国十四年(1925)2月19日,和羹柏在从杨家坪寄给比利时友人的信件中提到他与刚恒毅一起在中国多地考察新建成的教堂,不仅当时的中国教友更希望建成欧式教堂而非中式,和羹柏自己也认为如果使用中国风格的教堂就不能够让信徒们确信教会来自于欧洲。当时很多主教和传教士都希望和羹柏能够整理和总结其关于教会建筑的建设经验,但当时刚恒毅已经开始推行本土化的教会建筑,和羹柏便没敢这样做,但仍然在教会建筑艺术与中国教会本地化方面与刚恒毅有过非常激进的争辩而招致了很多批评,而后便有了次年(1926)《传教士建造者:建议-方案》这一手册的面世[8]并在其中批评中国建筑与装饰且指出这两者都绝对不适用于教堂。他不支持刚恒毅所建筑的项目,但却因为其代表了教廷的权威而不可能发生直接冲突,但这种隐性的拒绝与对抗却无法避免。[9]

五、和羹柏的作品

图10-7 方济众

和羹柏出身于比利时一个拥有信仰的中产阶级建筑世家,首先其接受的是基于奥古斯都•普金真实原则基础上的天主教哥特式教育,后来他在中国北方所建的教堂也完全符合了第一次世界大战之前提倡欧洲中心主义的传教士们心里的理想样式,其次在于其接受了圣母圣心会最重要的领导者方济众(Jeroom van Aertselaer,1845-1924)由于在比利时的经历和欧洲中心论的思想而反对采用中国本土建筑形式却钟爱西方的理性主义建筑的思想,故而基于其手完成的教会建筑拒绝了中式的院子和屋顶,成为二十世纪初圣母圣心会在华的主流建筑风格,西湾子神学院、大同神学院、宣化主教府、杨家坪苦修院、佘山进教之佑圣母大殿都是他的代表作,他这种纯粹的西方中世纪风格满足了义和团运动之后西方修会在中国彰显胜利的心理需要,也符合了他们的欧洲中心论思想,这造成和羹柏自始至终坚持着圣路加风格的哥特式建筑导则,即使这种源于北欧、以砖构建筑为主的国家的哥特式建筑在十九世纪九十年代开始就不断受到争议并且在一战之后已经完全过时,但其仍然是和羹柏所推崇的内容并且其经常提到的建筑实践仅限于中国北方。

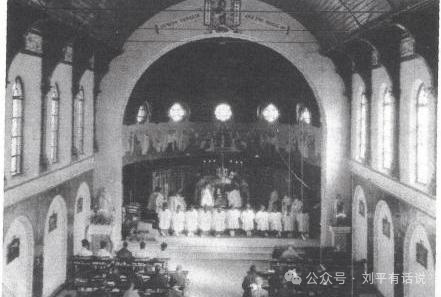

图10-8 大同总修院教堂奠基仪式

大同总修院主体是和羹柏设计的西式建筑,而这与刚恒毅的主导思想相左。主体于民国十一年(1922)动工建设,作为神学院最重要的部分——教堂直到十七年(1928)才加建。是年5月13日,院长汤永望为教堂奠基,奉圣女小德兰为主保(Saint Thérese of Lisieux)。由于建设处于战争年代,工匠、修士和教授都时刻准备听到警报就随时撤离。好在最终完工了,它与主体建筑相连,是和羹柏在中国设计的最后一座建筑。[15]建筑全部采用罗马式半圆形拱窗,使之与已经建成的带有阶梯状山墙的哥特式主体建筑相结合。

图10-9 大同总修院教堂侧影

整体建筑坐北朝南,教堂位于主体东侧,四周有院墙围合。教堂为典型的哥特式,祭台上方有小尖塔疑为钟楼。学者罗薇认为其屋顶双坡与总修院主楼屋顶同高,非常协调地与已有建筑整合在一起并且夹在两翼之间占据中心位置。由于教堂是在主楼建成后四年加建的,它与主楼的结合处可能曾经有一座临时的北门。教堂中殿公众空间八开间,没有侧廊和耳堂;圣所七边形并且环绕着5个放射状的小圣堂和两个长方形的更衣所。[16]中殿长约24m,高11m。中殿内部一层是盲窗,外立面一层是圆拱形装饰带,二层是罗马式半圆拱窗,设唱经楼。教堂内部为罗马式拱形空间,半圆形的高坛拱券和三级台阶将圣所和中殿分开,高侧窗之间的壁柱上安置木托臂上撑托起中殿简拱天花板及圣所的木质天花板,横向的金属拉杆同外墙的铁扒锔一起固定中殿木屋顶结构。教堂立面上的半圆拱形窗开在巨大的圆拱下,大圆拱券下方是带有一系列小圆拱券的砖饰带。中殿侧墙上与入口门廊同层最后一个开间有两个小圆拱窗,圣所上方木拱顶每开间设一圆窗,从外部看圆窗开在砖墙上,内部看则是开在木拱顶上。更衣所半圆形拱券下开有两个圆拱窗和一个小圆窗,每一个放射形的小圣堂侧墙都有两个小圆拱窗。中殿屋顶每两个开间有一个通风的老虎窗,整个屋顶用金属板覆盖。圣所在第一个开间屋顶上也有老虎窗,整个屋顶用金属板覆盖。堂内器物比较简朴,主祭台周围五个小祭台置于放射状小圣堂,大殿内不设圣体栏杆,从照片上看未见告解亭和读经台。[17]

图10-10 教堂最初内景

六、刚恒毅的批评

民国十七年(1928)教堂建成之后,总主教刚恒毅前来参观,但却对其装饰风格做出了批评,批评原有壁画带有太多象征主义的符号以及法国象征主义艺术家莫里斯•丹尼斯(Maurice Denis,1870-1943)的影子。[18]同时在这一年,刚恒毅的对抗者和羹柏也离开中国回归了故乡。[19]于是为了遵循刚恒毅的艺术主张,圣母圣心会在此后特别重视大同总修院教堂的室内设计,或许因为大同总修院是培养本土修士的学院,室内装饰为中式风格则更为合适,并且表达的是教会典故中的人物形象。[20]

七、方希圣的改良

刚刚提到的莫里斯•丹尼斯是现代宗教艺术的主要论辩者之一,对比利时宗教艺术曾产生过很大的影响,在1922年出版了有关现代宗教艺术的新理论《Nouvelles théories sur l'art modern,sur l'art sacre》。刚恒毅认为大同总修院教堂最初的壁画风格受到了他的影响,但是很显然他也认为这样的影响不应该蔓延到中国,故此提出要进行改变。

图10-11 方希圣

图10-12 石德懋

当修改壁画风格的要求被提出之后,寻找适合的绘画人选就是当务之急,而当时尚无着落。幸而在民国十九年(1930),一位画家会士被派遣来华,他就是方希圣(Piet Franken,1903-1974)。[21]方希圣在比利时受过很好的艺术教育,曾在巴黎跟随莫里斯•丹尼斯工作,[22]来华后先赴西湾子学习语言,这在圣母圣心会成为一种传统,而恰恰西湾子省会长石德懋(Leo de Smedt,1881-1951)[23]受到了刚恒毅正在进行的教会本地化改革的影响,要求方希圣掌握中国传统绘画技艺以使得中国人能够更容易理解基督的福音,于是方希圣又师从国画大师学习了中国壁画并且参加了一些四处游走的行会,这些行会也为佛教寺庙服务,方希圣在这一过程中得到很多锻炼,从而最终成为大同神学院重绘壁画的执笔者。

图10-13 教堂重装内景

民国二十年(1931),大同总修院教堂开始了第二次室内装修,方希圣绘制的壁画改为了刚恒毅所提倡的中国画风。

图10-14 方希圣重绘的壁画

八、矛盾的混合体

就这样,大同总修院教堂成为了特例,学者罗薇称之为“一个矛盾的综合体”。[24]外表上去是纯粹的西方建筑,而先后作为对于和羹柏的认可以及之后对于刚恒毅的回应,室内装饰及壁画却经历了从西式到中式的转变。对比老照片可以看出差别,早期的室内照片大约拍摄于民国十八年(1929),内部是白色粉刷的墙壁,祭台后面是挂有壁毯或帘布的简单装饰,深色的木结构拱顶与白墙之间对比鲜明;二次装修后的照片摄于三十年代,彩绘勾勒出中殿内墙的结构,底层拱券的边缘饰以中式彩绘,侧墙本身下半部也粉刷成成深色,上半部保留白色并绘制了许多中式风格的教会题材壁画。罗薇为这些黑白照片感到惋惜,因为这使得观看者无法欣赏室内颜色的协调统一,同时圆拱券和高坛拱券都饰以漂亮的彩绘,却也由于照片中没有放大的细部而难以识别具体的图样。[25]

根据罗薇的记述和照片的展示,我们得以知道这幅巨大的壁画高1.5m,共刻画了50位人物形象,位于祭台后方的墙壁上。这是因为方希圣通过对中国画的学习而将圣经故事中的人物形象进行了替换,选择了中国人比较熟悉的艺术表达方式并且吸收了中国绘画线条造型的技法,从而使得画面效果比较二维化,描绘的故事情景也不求写实。或许可以认为方希圣的这一创作历程类似于耶稣会修士郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688-1766)对于中西画艺并举的一生追求,然而这壁画仅仅存在了十五年,就在轰炸中化为飞灰。

九、雷洁琼的访问

民国二十三年(1934),雷洁琼(1905-2011)曾经跟随平绥沿线旅行团访问过大同总修院,有时任修院会计、司铎蔡化民(拉丁语:Karel deRyck,1899-1983)进行了接待,并且在其《平绥沿线天主教会概况》一文中详细记载了修院的情况:

图10-15 雷洁琼

天主教修道院在大同城外,与大同车站甚近,洋车约十五分钟可达,院舍宏伟,建筑颇似北平辅仁大学,围以园林……修道院为西北天主教最高学府,成立于一九二三年,院长一人,统理院中一切事务,教员十一人皆为神父,其中三人为荷兰国籍,其余八人为比国国籍。学生约八十五人,均由各教区小修道院毕业经考试保送而来。学生都住在院内,学费皆免,膳宿费则由保送的教区担任。六年毕业,前两年注重哲学、拉丁文及普通科学,以法文为选科,授课均用拉丁文,后四年注重神学。毕业后欲求深造者,经修道院认可,派往罗马留学,费用概由修道院负担。在罗马六七年方得学位,少者亦须五年,得学位后多回中国教会服务。惟大部分学生在修道院毕业后,即回各教区服务教会,过独身生活,以传教为终身事业。

修道院又为各教区主教叙会的地方,每年暑假八月左右,各教区主教均来修道院中举行年会,讨论修道院的种种问题及决定修道院的方针,历时约一星期,各教区亦籍此沟通消息。

修道院的经费来自比国的圣母圣心会,每年经费数目,及其分配,以神父未有报告,无从查悉。学生费用则由各教区按其学生数目分派担任。

大同修道院虽在大同教区内,但不受大同教区主教管治,而为独立行政机关。修道院与大同教区的关系与其他教区相同。我们参观时,适在暑假期内,神父多他往,学生亦四散,院内寂然无声,充满一种森严的空气。据说学生日常生活,多注重精神生活修养,每星期上课二十小时,其余时间多用于读经、音乐与祈祷。[26]

在其关于大同修道院的文字之后还对当时大同代牧区情况进行了简单的介绍,从中可以得知当时大同教会的堂区为十三处,教徒六千余人,初等小学二十一所,高等小学一所。

十、《蒙疆カトリック大观》的记录

民国二十八年、日本昭和十四年(1939),日本人平山政十所著《蒙疆カトリック大观》书中对于当时大同神学院的情况也进行了简述,其中亦有部分错误,在此修正、摘录、整理如下:[27]

大同大神学校

神学生数 五六人

教授 中国教授一人

白耳义人教授六人

(七人)

年限 三年卒业

所授课目 神学、圣书、伦理学科

经费 一五〇〇〇元(一年)

校长 桑世晞

教授 任广布、宝瑞玲、张神父(Joseph Chang)、高维一、方德宝、

吴守信、郎崇义。

以上名单中的张神父(Joseph Chang)姓名不详,中国绥远香火地人,1903 年9 月3 日出生,1927 年6 月24 日晋铎。

历任院长:1922 年至1930年汤永望,1930 年至1941 年桑世晞,1941年至1946 年郎卫师,1943年国籍司铎任玉如(Joseph Ren)接任院长。

从民国十一年(1922)到三十五年(1946)在院讲师:祁道衡(数学、科学)、邓惠普、邓维道(1926-1927 年,伦理)、周芸敬、高东升(哲学)、桑世晞(伦理神学、教会法)、鲍忠仁(哲学)、徐德常(《圣经》)、盖师礼(《圣经》)、吴守信(伦理神学)、奚德荣(1925-1938 年)、关世津(1927-1936 年,伦理神学)、张文诏(1934-1943 年)、艾鼎师(1939-1948年)、葛道德(护教学)、费达德(伦理神学讲师、殉道案件秘书)、宝瑞玲(护教学、教会历史、礼仪学)、彭厚德(伦理神学、教会法)、冯文雅(1930-1931 年,哲学)、樊静安(1948-1952 年,教义神学、教会法)、费立德(1933-1934 年)、方德宝(1938-1943 年,1945-1946 年,神学)等。灵修导师:梁天专(1924-1929 年)、高东升(1922-1923 年,1931-1937年)、任广布(1929-1943 年)、罗秉铎(1941-1943 年)、张克敬(伊盟小淖尔人)(1943-1946 年)等。

大修院总务:关世津(1927-1930 年)、高培信(1930-1932 年)、蔡化民(1932-1935 年)、穆清海(1935-1936 年)等。大同神学院本堂:邓惠普(1927-1933 年)。

民国三十二年(1943)春,日本侵略军将院长桑希圣,[28]教授邓维道、路达天、范普厚、司锋汤[29]等人拘留到山东省潍县。三十四年(1945)日本战败投降,外籍司铎方才回到神学院任教。在此时期,国籍司铎任玉如(Joseph Ren)接任院长直至三十五年(1946)8 月,并聘请国籍司铎担任教授。

十一、巩永成的手稿

根据巩永成所写大同教会历史手稿资料,民国三十五年(1946)8 月15 日早晨起,美制轰炸机与战斗机配合大同阎伪日军之地面大炮开始在大同神学院地带猛烈轰炸,当天神学院内落下炮弹二百余枚。17 日,国民党飞机不断轰炸、扫射,学院办公大楼着火,解放军立即出动抢救,幸未成灾。18日,开始投弹,楼房多处被炸塌,五株树拦腰截断。19 日,国民党飞机空袭6次,中午对准神学院投下燃烧弹7 枚,继之以燃烧性机炮弹扫射,倾刻之间黑烟腾空而起,大火从北面的教学楼上延烧起来,午后一时东南风大作,火势愈猛,教授、修士们悲愤不可抑制,挂着两行眼泪在胸前画十字言道,“把我圣主糟塌至此。”后半日,凡是可以望见大同的地方也可望见大同北门外火焰熊熊、黑烟罩天,大同城内老百姓经打听方知被焚处为天主教神学院。当日夜间,在解放军进入神学院的路上遇见一长列行人每人肩负一个大包裹或两人共抬一个包裹,脚上穿着皮鞋,在风沙里艰难迟缓地行进。他们几乎跨不上一尺高的土丘,护送他们的解放军战士拉着他们的手一个一个地拉上来——这是神学院教授、修士们逃难的惨景。在这场浩劫中,神学院的70 余位教士(内有五名比利时神父、两名中国神父)感受到的悲痛不可估量,幸而因其避难在地下室而无性命之忧并于19 日夜忍痛离开。他们对解放军战士道谢,声音中带着颤抖和悲哀。当时在神学院的地下室里可以听见炮弹在近处爆炸和美国枪弹尖利的叫声,当日半夜一场大雨将大火扑灭,但很多物品已化为灰烟,全部贵重物品俱毁于大火。20 日天明后,神学院内到处是焚后的衣服、布匹、毛织品及书籍发出恶臭的气味,楼房只剩秃秃四壁和一堆堆破瓦残砾,附近的花木多被烧成枯黄,前楼有几排平房虽未完全烧毁但已被炸得不可辨认,到处是炸弹坑、炮弹坑和步枪、机枪弹的痕迹。图书馆储藏上万余本中文外文藏书(除教义外尚有经济、文化、史地各类极宝贵的书籍),尤为珍贵是六世纪时《圣经》手抄本一套四大本,其书长2 米、宽1.5 米、厚1 米,用牛皮制成,为拉丁文、希腊文、希伯来语对照本,这是全世界仅有的一部手抄本,也被毁于战火烧成灰烬。在“世界和平”的声浪中,这所和平的天主教神学院残酷地牺牲在中美反动派合制的战争阴谋下。

图10-16 被炸毁的大同总修院

战火之后,院方决定神学院迁往归绥再次与哲学院合并。民国三十七年(1948),总修院迁往巴彦淖尔磴口县三盛公天主堂,1950 年迁回呼和浩特,1951 年停办。

1953 年5 月14 日,经时任大同市长李铁生(1953-1956年在任)批准,该院址以人民币6 万元售于大同铁路分局,现为大同铁路职工医院。[30]

大同神学院自民国十三年(1924)到三十五年(1946)迁往归绥共招收神学修士300 多人,修业期满晋铎约270 余人。晋铎后神父多数回到本教区,有10 余人被送入梵蒂冈传信部大学深造,20 余人被送往北平辅仁大学攻读。大同教区代理主教郭印宫、神父姚正一都是大同神学院毕业,另外还有呼和浩特教区主教王学明,西湾子教区主教张公兴,张家口教区主教潘少卿等。[31](完)

[1] TAVEIRNE P:《近代中国边陲的民族景象与低地国家传教士(1865-1948)》,载于特木勒编:《多元族群与中西文化交流:基于中西文献的新研究》,.上海:上海人民出版社,2010年,第213页。

[2] SOETENS C. L'église catholique en Chine au XXe siècle. Paris : Beauchesne, 1997:95-112.

[3]按照资料显示,首届学生为1923年。

[4]刘平著:《中国天主教艺术简史》,北京:中国财富出版社,2014年,第281-289页。

[5] [比]高曼士、徐怡涛著:《舶来与本土——1926年法国传教士所撰中国北方教堂营造手册的翻译和研究》,吴美萍译,北京:知识产权出版社,2016年,第96页。

[6][比]高曼士、徐怡涛著:《舶来与本土——1926年法国传教士所撰中国北方教堂营造手册的翻译和研究》,吴美萍译,北京:知识产权出版社,2016年,第96页。

[7]罗薇:《和羹柏的中国建筑生涯》,载于《新建筑》,武汉:华中科技大学,2016年,第5期,第64页尾注33。

[8]其执笔人是耶稣会士雍居静神父(1863-1943),并有三个人为这本手册做出了重要贡献,分别是河北大名天主堂的设计师、巴黎外方传教会士、奉天代牧区梁恒利神父(Paul Lamasse,1869-1952),大名天主堂从技术图纸到实际施工的负责人雷振声修士(1862-1948),还有手册的供稿人、圣母圣心会士和羹柏。

[9]刘平:《建筑的文化——大陆天主教建筑本地化调查》,载于《鼎》,香港:圣神研究中心,2021年,第199期,第112-113页。

[10] Thomas Coomans. Pugin Worldwide:From Les VraisPrincipes and the Belgian St Luke Schools to Northern China and Inner Mongolia[A]//Timothy Brittain-Catlin,Jan De Maeyer, Martin Bressani.A.W.N.Pugin's Gothic Revival:The Intemational Style(KADOCArtes)[C].Leuven:Leuven University Press,2016(forthcoming). 转引自[比]高曼士、徐怡涛著:《舶来与本土——1926年法国传教士所撰中国北方教堂营造手册的翻译和研究》,吴美萍译,北京:知识产权出版社,2016年,第40页。

[11] Dirk Van Overmeire编:《在华圣母圣心会士名录(1865-1955)》,台北:见证月刊杂志社,2008年,第499页。

[12]罗薇:《近代中国塞北地区教堂建筑的发展与衍变》,北京:中国工业建筑出版社,2021年,第40页。

[13]罗薇:《和羹柏的中国建筑生涯》,载于《新建筑》,武汉:华中科技大学,2016年,第5期,第63页。

[14] [比]高曼士、徐怡涛著:《舶来与本土——1926年法国传教士所撰中国北方教堂营造手册的翻译和研究》,吴美萍译,北京:知识产权出版社,2016年,第10页。

[15] VAN HECKEN J L. Alphonse Frédéric De Moerloose C.I.C.M.( 1858-1932) et son œuvre d'architecte en Chine In: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft / Nouvelle Revue de science missionnaire,Immensee: Verein zur Förderung der Missionswissenschaft,24/3,1968: 172: "Sa dernière construction fut une chapelle, en style roman, au Séminaire central de Ta-t'oung dans le Chan-si."

[16] Missions de Scheut: revue mensuelle de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie [J]. Brussels: C.I.C.M.,January 1929: 5: "La chapelle a 24 m de long sur 11 m de large. Autour du chœur rayonnent six petites chapelles;afin que les six professeurs puissent célébrer simultanément. Le plan a été dressé par le R.P. De Moerloose, ancien missionnaire du Kansu et de Mongolie.”如果细看礼拜堂的室内照片,从正殿往圣所的方:这里应该有5个放射状礼拜室和两个祭衣所,原图片下的注释有误,提到有6个礼拜室“six petites chapelles”。转引自罗薇著:《近代中国塞北地区教堂建筑的发展与衍变》,北京:中国工业建筑出版社,2021年,第78页。

[17]罗薇著:《近代中国塞北地区教堂建筑的发展与衍变》,北京:中国工业建筑出版社,2021年,第77-79页。

[18] SWERTS L. Edmond Van Genechten: Lift and Work [C]. DE RIDDER K & SWERTS L. Mon Van Genechten(1903-1974), Flemish Missionary and Chinese Painter: Inculturation of Christian Art in China (Leuven Chinese Studies,11)[M].Leuven: Leuven University Press,2002:68.[19]罗薇:《和羹柏的中国建筑生涯》,载于《新建筑》,武汉:华中科技大学,2016年,第5期,第64页。

[20]罗薇著:《近代中国塞北地区教堂建筑的发展与衍变》,北京:中国工业建筑出版社,2021年,第81页。

[21]Dirk Van Overmeire编:《在华圣母圣心会士名录(1865-1955)》,台北:见证月刊杂志社,2008年,第206页。

[22] VERLEY SEN C. Maurice Denis et la Belgique 1890-1930.(KADOC-Artes,11).Leuven,2010.

[23] Dirk Van Overmeire编:《在华圣母圣心会士名录(1865-1955)》,台北:见证月刊杂志社,2008年,第130页。

[24]罗薇著:《近代中国塞北地区教堂建筑的发展与衍变》,北京:中国工业建筑出版社,2021年,第79页。

[25]罗薇著:《近代中国塞北地区教堂建筑的发展与衍变》,北京:中国工业建筑出版社,2021年,第79-81页。

[26]雷洁琼:《平绥沿线天主教会概况》,载于《雷洁琼文集》,北京:开明出版社,1994 年,第7-8 页。

[27] [日]平山政十著:《蒙疆カトリック大观》,张家口:蒙疆联合自治政府,昭和十四年(1939),第173-190页。

[28]即桑世晞。

[29]查无此人,有待更多史料。

[30]另有说法为5 万,根据《大同市房地产管理处对本市各教会之房产统计明细表》确认为6 万元。载于《大同市房地产管理处对本市各教会之房产统计明细表》(1956年5 月9 日)。

[31]巩永成著:《天主教大同教区简史》手稿,大同:天主教大同教区,内部资料。

[32]由于1926 年7 月12 日,罗马教廷从太原府代牧区中分出朔州监牧区,1932 年6月17 日升格为朔州代牧区,其由德国方济各会管理,而大同监牧区则由圣母圣心会负责,故此怀疑此处是一个错误。

[33] [德]郎汝略著:《山东开教史》,赵庆源译,载于路遥主编:《义和团运动文献资料汇编(德译文卷)》,济南:山东大学出版社,2012 年,第411 页。

推荐阅读