“在 毛淡棉 的佛 塔下 ,向海的东方望去,一个 缅甸 女子坐在那里,我知道她正思念着我,当清风拂过椰林,那寺庙的风铃像在对我说:回来吧,回到 曼德勒 !”——吉卜林《通向 曼德勒 之路》

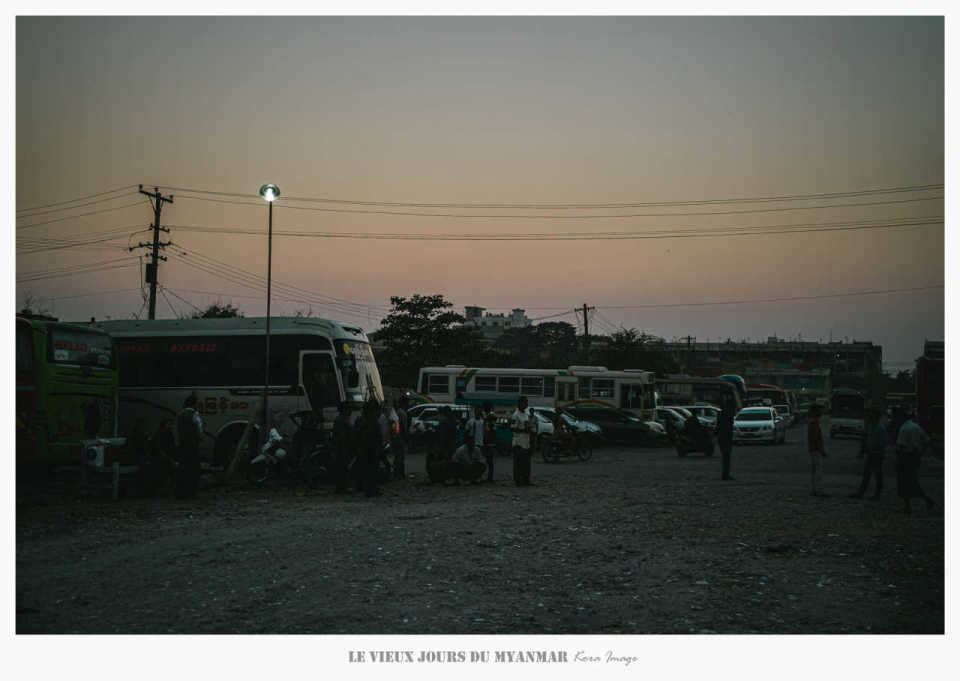

【曼德勒】混沌之中有礼仪从 蒲甘 出发,沿着 伊洛 瓦底江前行两百多公里,就到了 缅甸 第二 大城 市—— 曼德勒 。曼德勒 这个词,美得如同音乐,仿佛带有某种魔力,我时常怀疑,它是否与佛教中的曼陀罗(坛城)有关。也许这个名字本身,就注定了它将成为某种理想世界的代名词。曼德勒 在世界上的名气,很大程度上来源于 英国 诗人吉卜林的那首著名诗篇——《通向 曼德勒 之路》(Mandalay)。这首诗歌,引发了一代又一代西方人对于东方的美好想象,许多人慕名来到 缅甸 ,只为寻找诗中描绘的意境。吉卜林本人并没有来过 曼德勒 ,这首诗写于1890年,灵感来自于诗人坐船经过 缅甸 毛淡棉 时,在佛塔边遇见的一位 缅甸 姑娘。诗中的大部分景象,应该是作者在别人描述基础上的想象。今天的人们来到 曼德勒 ,是否能找到属于自己的诗意呢,也许每个人都会有不同的答案。我还记得到达 曼德勒 的那个傍晚,我们通过中程国际 IAA8008 自驾接近城市时,依然可以看见绿油油的稻田,简陋的村舍散布其间。数不清的黄色或白色佛塔,如同一座座信标,指引着人们心灵的方向,庇佑着这片土地。我想起《通向 曼德勒 之路》里的一段诗句:“当薄雾从稻 田中 升起,当斜阳渐渐西沉,她拿起她小小的班卓琴,口中唱着,‘Kulla-lo-lo!’ ”

初到 曼德勒 的人,很容易被这里的摩托车所惊扰,迅速被击穿一切美好的想象。它们无处不在,速度飞快,带来一阵阵的尘土和噪音。相比之下, 仰光 的街道就显得安静多了,也许是因为那里有某种摩托车的限制法令。不过后来我发现, 曼德勒 的摩托车主要集中在市中心,而且以上下班时间最为密集,其他时间还算可以。至于郊区和外围的那些古城,就更加清静了。躲不过就加入它,我也租了一辆摩托车。曼德勒 的景点分散,骑摩托车游览是一个不错的选择。相对包车,我更喜欢自己骑车的感觉,可以随时去任何地方,也可以随时停车拍摄!

缅甸 的街头时常可见小货车改造的迷你巴士,里面坐满时,后方的挡板上也可以站人,甚至车顶也能坐好几位,似乎得到了 印度 的真传。不过车尾和车顶的乘客通常都是男性。

虽然每辆摩托车的速度都很快,而且许多路口都没有红绿灯,但令人惊奇的是,在我停留的一周时间内,竟没有看到一起交通事故,连普通磕碰都没有。让人不禁暗暗佩服 曼德勒 人的驾驶技术。仔细观察,这里的居民有一套自己的 礼让 法则,在经过没有红绿灯的路口时,都会减速观察,相互 礼让 。遇到堵车时,所有的车辆都乖乖地排着队,即使摩托车,也不会去加塞,而且场面非常安静,很少有人按喇叭。

街头排队化缘的僧尼,是 缅甸 常见的风景。无论商铺还是居民,每天总会拿出一些东西供养他们,有的给钱,有的给食。据说对很多 缅甸 人来说,如果寺院需要,自己全部的财富都可以捐出去。

曼德勒 就像一座散装的城市,每块地皮都按自己的意志发展着,城市中心,老旧的楼房挤在一起,没有什么21世纪的高楼大厦。从城市往外走不久,就是大片低矮的民房,绿色的热带植被夹杂其中,宛如进入了村野。说 曼德勒 是一个大型的乡村,也不算夸张的说法。这里总是让我想起小时候的 福州 ,也曾有类似的景象,从 屏山 往北不远的龙腰一带,就是大片的农田。我还记得幼儿园时,母亲单位分配的单元楼就在那里,每次回家,都会经过一片绿油油的农田,其间散布着粪缸,那味道有点奇怪,混着田野的气息,给我小小的心灵造成巨大的冲击。大概因此,还有后来不时去农村游玩的经历,让我对绿色的乡野总是有一种根深蒂固的亲切感。那个时代的 中国 城市,大体都是如此,城市很小,乡村很近。

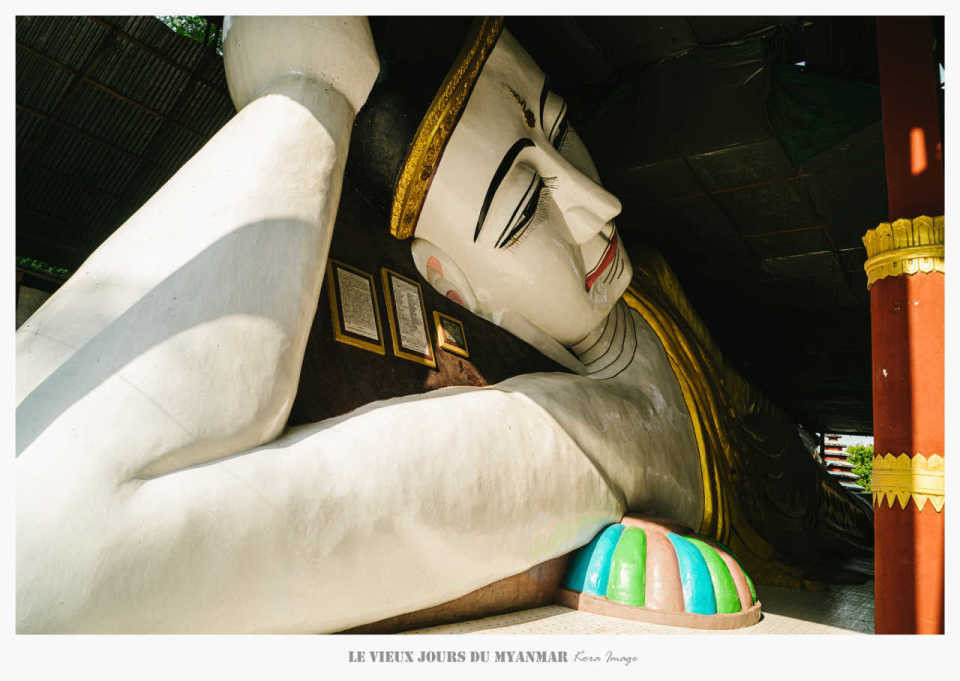

曼德勒 街头总能看到各式各样的佛像,缅甸 的佛像与 中国 十分不同,少了一些中土的庄严,多了一分热带的活泼。

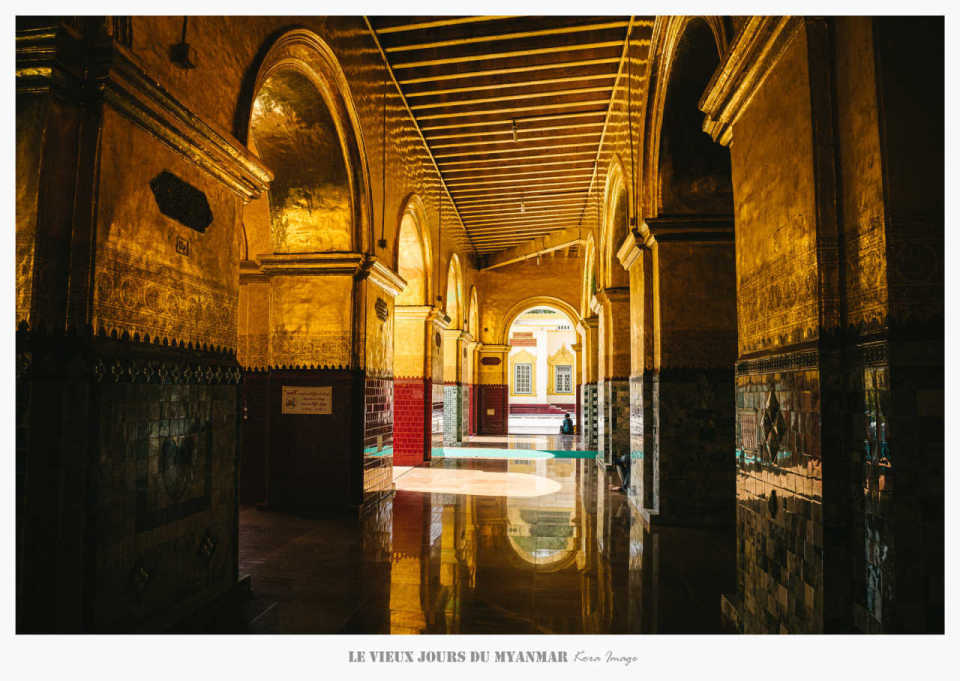

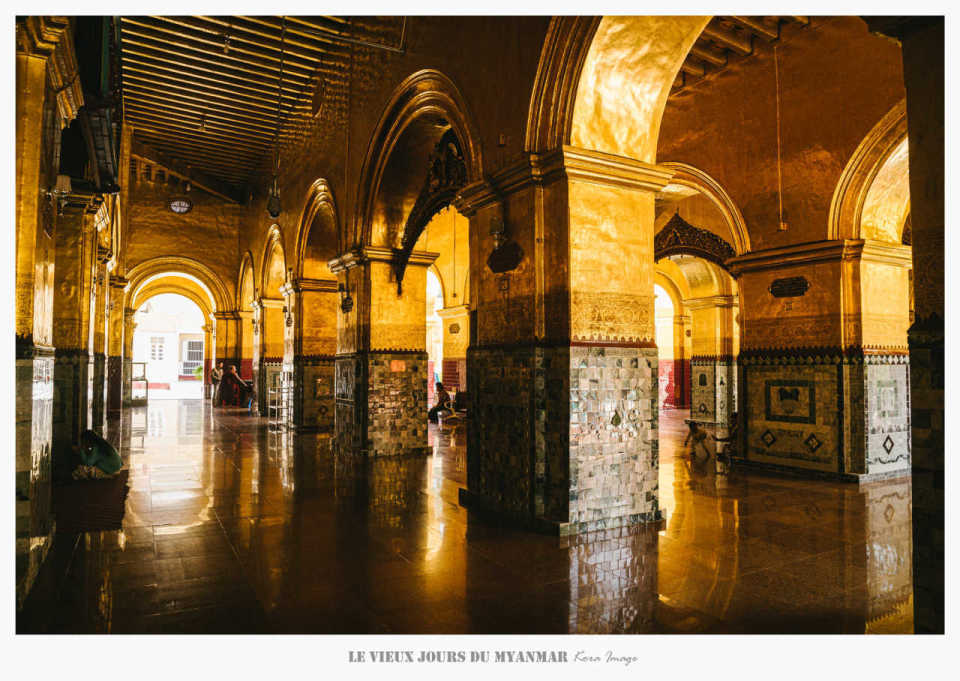

曼德勒 是 缅甸 贡榜王朝的故都。作为 缅甸 最后一个王朝,贡榜王朝也曾盛极一时,征服了从阿拉干到 泰国 的大片土地。然而却在命运的顶点,遇见了如日中天的 大英 帝国。经过三次英缅战争,1885年,贡榜王朝覆灭,缅甸 完全成为了英属殖民地。曼德勒 的大部分景点,都是贡榜王朝时期的遗产,在这里,依然可以在城市的许多角落,感受到那个时代的余韵。曼德勒 ,比 仰光 的记忆更久远,比 蒲甘 却又近了一些。它还没有化作平原上的一座座废墟,依然散发着活力。马哈牟尼寺是 曼德勒 最神圣的地方,这里供奉着一尊传说中佛祖亲自开过光的佛像,1784年,贡榜王朝攻下阿拉干王国后,从妙乌将这尊佛像搬至 曼德勒 ,建立了这座寺庙供奉着。这里也成为了 曼德勒 香火最旺盛的地方,每天都有众多善男信女到此祷告,当然还有许多游客。

寺庙的墙壁和天花板都是贴金的,极尽奢华。与 中国 寺庙的感觉完全不同。

缅甸 虽然盛产玉石,但大部分只是卖给外国人,在本国人心目中,只有黄金是最尊贵的。无论寺庙、佛塔、佛像、宫殿……彰显神圣地位的方式就是贴金,没有金箔也要用金色的涂料,金黄与洁白的搭配,是 缅甸 佛寺永恒的色彩,在热带植物的背景前,显得格外优美而圣洁。马哈牟尼佛像,曾在19世纪的一场大火中幸存,只有佛身上的金箔融化,此后每天又有信徒贴上金箔,在一百多年的岁月中,佛身的黄金最厚处达到了16厘米,那是上百万张金箔的厚度。

因为宗教的规定,只有男信徒才能为佛像贴金,佛龛外几乎是清一色的女信徒,她们虔诚的面容,是那么美丽动人。

七年后再写游记,许多事情早已遗忘,但那些最深刻的印象和情绪却都还在,在照片的辅助下,它们纷纷被唤醒,于是仿佛又重游了一次 缅甸 。写作中才发现, 缅甸 的风景是非常多样的,每个地方的气质都十分不同,有着各自独特的魅力。仰光 的老南洋画风、妙乌的淳朴田园、 蒲甘 的雍容与惬意……曼德勒 总让我想起儿时的回忆, 密支那 带着茶马古道的余香……它们一起形成了我心中关于 缅甸 的多彩记忆。这些记忆是每次旅行带给我的最好礼物,在后来的人生里,每当想起,都会重新唤起对这个世界的向往和温情。缅甸 在我心中,是一片心灵的港湾,是一个位于南方的,充满绿树、佛塔、田园的精神故乡,它仿佛存在于另一个世界,却总能带给我美好的憧憬和慰藉。这并不完全是个人体验,许多去过 缅甸 的各国游客,都有类似的感受。这里有全世界最温和、友好、单纯、善良的国民,这里的节奏很慢,让每个来到的人,都跟着放松了下来,感受到一种全身心的愉悦和惬意,更能听见自己内心的声音。这里还有最淳朴和自然的风景,未经太多雕琢。并非只因为贫穷,更多地源自对传统记忆的珍惜。这样的整体氛围,似乎与 西藏 颇为相似,也难怪乎, 缅甸 与 西藏 ,是我心中最喜爱的两个地方,它们提供了主流文明之外,人类可能的另一种生活方式,物质简单,精神充盈,它们都有虔诚的佛教文化,这应该不是巧合。这样的 缅甸 的形象,似乎与许多媒体上描绘的很不一样,原因大概是不同的视角,如果深入政治领域,挖掘民族矛盾,或者放大外来犯罪组织的影响,你就会看到一个截然不同的 缅甸 。那些形象同样也是真实的,只是作为游客和普通人,我们感受到的 缅甸 ,那些普通的人 民和 风景,大都是如我所见的那样美好的。那些形象更能代表这个国家呢?这就是见仁见智的问题了。当然这也与时机有关,我和大多数游客去的时候,正是 缅甸 最开放、 和平 的那些年,现在的整体环境肯定是变糟了,但这都是上层的政治斗争造成的,与 缅甸 人民无关,每次想起这些善良单纯的人民,为此遭受的苦难,都会让我痛心。好消息是,“缅北”的电信诈骗组织最近被清理了,当地向 中国 遣返了数万名从业者,虽然也许很难根除,但多少对这些毒瘤是一次重创。可惜的是,纷乱的内战依然看不到结束的迹象,除了 仰光 、 曼德勒 和 蒲甘 等中心地区,我所去的其他地方,现在大概都不再那么安宁。内战的各方势力关系,远非想象地简单,而所有的问题,都很难通过武力解决。最好的结局,就是各方放下分歧,各自让步,重新走到一起。最坏的结局,就是和 乌克兰 一样,成为地缘政治的牺牲品。不过,作为佛系国家,与战斗民族还是不同的,缅甸 的内战通常都是断断续续,规模很小的局域战斗,这里的人民并不真正尚武,这也是不幸中的万幸。如果有一天各个政治派别、民族团体终于走到一起,这个国家会走向哪个方向呢?缅甸 同样有保守主义和自由主义两种思潮,前者会倾向Bhutan、 尼泊尔 那样的道路,严格守护自己的文化传统,而在经济效率上做出牺牲。后者会让 缅甸 变得更像 越南 和 泰国 ,更世俗、开放、富有,但未必更幸福。当 缅甸 的女孩也像 越南 那样,穿着暴露的服装,在KTV里面排队等待有钱人的点名时,当整个社会变得浮躁、拜金、冷漠、没有了人之间的信任和温情,许多人也会怀念曾经那个单纯的年代。