1947年8月27日,刘伯承、邓小平率大军历时21天,挺进大别山革命老区,完成千里跃进的任务。自红军长征后,大别山革命根据地就被“白匪”占领,反动派在此大肆屠杀进步人士,数十万百姓遭到血腥镇压。其中,杜义德将军的父亲,也死于这场残酷的“清剿”行动中。

在刘邓大军重新占领大别山后,杜义德立即向邓小平上报此事。他心中的仇恨已经埋藏了数十年,此刻杀父凶手就在眼前,他再也无法按捺住狂热的复仇心理。

邓小平直言:“你是一位勇敢的将军,但不能将勇敢变成莽撞,要会运用战术。”

听闻此言,杜义德的心凉了半截。然而,邓小平却突然话锋一转,手指着杜义德,对门口的卫士说道:“给他一挺机枪。”

不久后,杜义德将残忍迫害他父亲的上百名凶手一一枪毙,大仇得报。

那么邓小平为何要支持杜义德私自报仇雪恨呢?他与杜义德的关系如何?杜义德又是否会因此事而受到惩罚呢?

战场上的骁将

众所周知,民国时期的老百姓苦不堪言。出生于湖北黄陂的杜义德原本有兄弟12人,可在动荡不安的社会条件下,只有5人存活于世。从他的出身来看,杜义德家里很穷,他没有上过学,年纪轻轻就被送往省城学习工匠,受尽欺辱,过着饥一顿饱一顿的日子。

然而是金子总要发光的,利用业余时间刻苦学习的杜义德有幸认识了学识渊博的李先念,接触到共产主义,从此痴迷于此。在茫茫黑暗的世道中,李先念和共产主义就像是一盏灯,给迷茫中的杜义德指明了前进的方向。

于是,当压榨他的老板像昔日那样对他出言不逊、肆意凌辱时,怀揣改变穷人遭受压迫命运的杜义德终于鼓起勇气,离开了赖以生存的木匠铺。他纠集家乡子弟,拉起了一支数百人的队伍,投奔红军而去。

他作战勇猛,身先士卒,不畏生死。他最擅长夜战,在漆黑的夜里,杜义德只需通过树皮的厚薄程度就可以分辨出方向。队友敬重他的能力,称他为“夜老虎”。敌人畏惧他的实力,骂他是“尖黄陂”。

而上级领导却对他爱不释手,徐向前说杜义德的部下“有胆识、有技术、有战术、有作风、善行军”。他将24岁的杜义德提拔为89师政委,命其专注练军。然而,当上政委的杜义德天生就是出现在战场上的,一旦闻到硝烟味,他就会奋不顾身地冲往前线。

他打起仗来是不要命的,靠前指挥是他一贯的作风。可在杀红了眼以后,他连战壕也不待了,直接与敌人白刃相拼。因此,杜义德经常受伤。他曾经被一颗子弹击穿了身体,血流如注。当时,战地医院缺医少药,无法为他的伤口消毒,只能用纱布来回缠绕、拉扯,可他硬是没有吭声一句。

在说到负伤时,杜义德不无骄傲的指着身体上的伤疤,兴奋的说道:

“我和敌人拼刺刀时,他捅在我的鼻子上,我就只能捅在他的脑袋上。我不杀他,他就会杀我,这就是你死我活。”

人民将领

1937年,杜义德前往延安,进入抗大学习理论知识。没念过几年书的杜义德根本坐不住,嚷嚷着要回部队,继续领兵作战。为此,他专门找到了毛主席,请求他允准自己离开延安,回返前线战场。

然而,毛主席的一番教诲令他改变了想法。与毛主席聊过之后,杜义德深知没有文化,终将一事无成。于是,在抗大期间,他恶补知识,政治、军事素养不断提高。他也从以前只会喊打喊杀的骁将,变成了军政一体的人民将领。

抗大毕业后,上级领导有意考察他,将杜义德留在抗大支队,担任支队长。在杜义德展现出过硬的军政能力后,毛主席当众拍板,派他前往129师,跟随刘伯承、邓小平作战。

当时,日军常年对八路军所在的根据地进行扫荡。担任冀南军区第2军分区司令员兼政委的杜义德仅仅在三个月内就遭遇了7次日军大规模的袭击,损失惨重。其他地区的八路军也遭到了沉重打击,兵员锐减,根据地的面积逐步缩小。

然而,日军的真正目的是彻底消灭在盘踞冀南的八路军。因此,在1942年4月29日,岗村宁次组织了数万人的队伍,对冀南根据地进行大合围,企图根除当地的八路军。而首当其中的,就是杜义德所在的第2军分区。

多年后,杜义德曾回忆战场厮杀的那些年,他将此战称为一生当中最艰苦的战斗。若不是天公作美,卷起漫天黄沙、飞石,给了他得以突围的机会,后果将不堪设想。然而,突破日军封锁线的杜义德却在马头镇遭到炮弹袭击,左腿不幸中弹,伤情严重。可战局胶着,没有多余的时间给他治伤。他强忍痛疼,继续上马与日军厮杀,最终突破全部封锁线,得以保全根据地的战士。

此战后,杜义德深知情报的作用。他秘密组织了7个武工队,将这63人散布在冀南所有的区域。探听消息、瓦解伪军、铲除汉奸。不足百人的敌后武工队,发挥了万人的作用。因此,日军再也没有实现过对第2军分区的封锁,而每次大规模的扫荡,杜义德都能事先得到消息,常常让日军铩羽而归。

报仇雪恨

1945年,日军投降后,杜义德调任刘邓大军,与王近山搭档。作为老相识,杜义德对王近山并不陌生。早在长征时期,杜义德就曾与王近山“兵戎相见”,甚至差点闹出了人命。

原来,王近山早年曾得到一批纯种阿拉伯战马。王近山对它爱不释手,还给它起了个称号“美人”。当时军中都知道“王疯子”是个火爆脾气,没人敢惹他,也就任由他骑着爱马胡作非为。可在红军强渡嘉陵江时,担任架桥任务的杜义德却将王近山和他的爱马拦在了桥头。

当时,时间紧、任务重,杜义德架的浮桥勉强能让人通过,经不起战马的折腾。眼看着王近山牵着爱马就要过桥,脾气不好的杜义德赶紧阻拦,还把王近山训斥了一顿。

两个暴躁的战将当即怒目互视,谁也不服谁。谁知,杜义德二话不说,掏出手枪就将王近山的爱马枪毙了。王近山当场暴怒,指着杜义德的鼻子破口大骂,甚至还用枪抵住了杜义德的脑袋。然而,杜义德根本不吃这一套,仍旧跟王近山互骂。二人越骂,火药味越浓,眼瞅着就要闹出人命,徐向前赶到了。

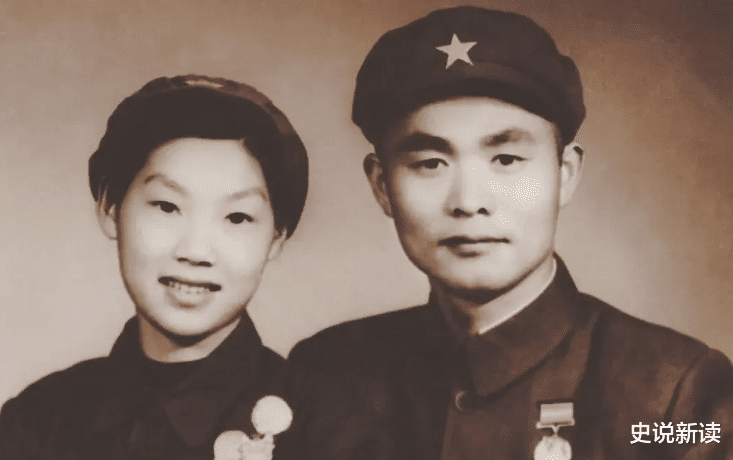

渡过嘉陵江后,杜义德与王近山不打不相识,反而成了好朋友。尤其是在解放战争时期,他们更是成了铁杆搭档。只不过皮肤黝黑、五大三粗的杜义德当上了政委,而白白嫩嫩、知书达理的王近山却成了司令员。

一个刚猛的司令员配上一位勇武的政委,二人可算是连珠合璧。无论是在定陶,还是在羊山集的战斗中,王近山、杜义德的队伍都是首屈一指。他们二人在极短的时间内,就为刘邓大军打造了一支战无不胜的主力部队。

一向很少许人的刘伯承也曾夸赞杜义德,说道:“杜义德,文武双全。”可见,在上级领导心中,杜义德占据了很重要的位置。

1947年,王近山受伤养病,杜义德军政一肩挑,既是六纵政委,又兼任司令员。然而,他打仗的时候,仍旧不含糊。该冲锋的时候,绝不会落后于人。在战场上,从没有人能在后方发现他的身影。

刘邓大军挺进大别后,铁汉杜义德突然暴露了他柔情的一面。这个昔日的革命老区,埋葬着他那含冤而死的老父亲。原来,在红军被迫长征时,反动派就对大别山地区进行了血腥的屠杀,仅红安、麻城两地,就有28万人惨遭杀害。而在黄冈,死于反动派手下的人民群众更是多达40余万人。因此,进入大别山的杜义德是怀着仇恨的。

淮海战役时,杜义德与王近山击溃了黄维兵团,功勋显赫。作为政工干部,杜义德极受邓小平的青睐。邓小平常常教导杜义德打仗的方法,对他的影响非常大。而在解放战争后,杜义德又以政工干部的身份兼任第十军军长。

1955年,杜义德被授予中将军衔。作为邓小平多年的老部下,他对杜义德非常放心。在杜义德主政西北时,邓小平不止一次地说过:“他在西北,我很放心。”